だし文化を守り続け、

昆布を未来の食卓にも

株式会社 神宗

代表取締役社長 小山 鐘平さん塩昆布等佃煮の老舗「神宗」の現社長。酒類メーカーを経て、神宗創業家出身の妻の家業を手伝うかたちで入社。30歳のとき社長に就任した。興味があった食のなかでも日本のだし文化に魅了され、長年その研究を続けている。近年は大学や調理師専門学校との共同研究も行い、だし文化の発展・継承に尽力している。

「美鍋」シリーズは、家庭でも本格だしの鍋を楽しめる新商品。最高級の天然利尻昆布とかつお本枯節のだし、調味料、スパイス、薬味などが小分けにされているので、誰でもだしを引くところから簡単に調理できる。全7種の味(一番出汁、豆乳、トマト、カレー、エスニック、薬膳、辛にんにく)があり、淀屋橋本店では試飲が可能。本物のだしの味や香りを体験できる。

Section 1天然昆布にこだわり、

至極の佃煮を作り続ける

佃煮の発祥は東京だが、その高級品を選ぶなら大阪。そう昔から言われ、大阪は上質な佃煮の生産地であった。江戸時代、大阪と北海道を結ぶ日本海側と瀬戸内海を通る航路が開かれ、北前船(きたまえぶね)と呼ばれる交易船が登場した。その活躍によって大阪は昆布をはじめとする海産物の集積地となり、同時に昆布の加工業が発展した。関西において「だし文化」が育まれたのも昆布の交易・加工の拠点であったことが背景にある。

そんな歴史の当事者として、昆布から花開いた食文化の発展に貢献してきた企業がある。老舗佃煮店の神宗だ。天明元年(1781年)に海産物問屋として創業して以来、歴代の店主が素材の厳選と味の向上を重ね、至極の佃煮を届けている。

現社長は小山鐘平さん。伝統の食文化を守る使命感を持ちつつも「近年、大阪の昆布屋が減り続けています。一般家庭では昆布を食べる機会が少なくなりました」と時代の変化を身に染みて感じている。

神宗の佃煮作りは、佃煮を炊くために昆布・鰹節・煮干しでだしを引くところから始まる。その作業はとても手間がかかるため、同じような製法にこだわる佃煮屋は世の中から消えつつあるという。「元々天然昆布と養殖昆布では価格も数量も違うため、多くは養殖昆布が使われます。天然昆布は2年で育ちます。1年で小さく育ち、一度枯れて再び1年で育ち、身がしっかり入ります。しかし2年間も待てないからと人工的に種をつけ、1年目のまだ身が入っていない状態で収穫する養殖昆布が増えています。それが佃煮やだしの素材として主になっているのですが、それではうま味が足りないんです」。

「養殖が主となり満足のいくものが作れないのであれば、やめた方がいいと思っていました。良質な天然昆布だけを使い、上質な味を皆様にお届けしたいと思っています」。それは効率化を重視する時代の流れに逆行する動きだと認識しつつも、本物の味を守り続けるために自分たちが折れるわけにはいかないと話す。

Section 2天然の真昆布が採れない。

最大の危機からの起死回生

今から5年前、実際に「やめた方がいい」という決断を迫られた出来事があった。

長い歴史のなかで最大の危機。神宗の佃煮に欠かせない天然の真昆布が一切収穫できなくなったのだ。昆布は主に8種類あり、すべて北海道で採れる。そのなかで最高質といえるのが真昆布と利尻昆布であり、神宗は真昆布にこだわってきた。それが台風や環境の変化によって5年前からほぼ収穫ゼロが続いているのだ。「天然の真昆布を使用していた多くの同業者は養殖を使うようになりました。同じ海でもなぜか養殖は育ち、天然は育たない。理由は不明ですが、以前のように採れる可能性は極めて低く、本当にやめた方がいいのではないかと諦めそうでした」。

他社のように養殖に変えてしまえば、代々守られてきた神宗の味を汚すことになる。どん底のなかで小山さんが決断したのが、もうひとつの最高質である利尻昆布を使うことだった。

「利尻昆布を使うことは、長い歴史の中でありえないことです。利尻昆布といえば京都、真昆布といえば大阪と言われ、200年以上昆布の食文化を競い合ってきました。だから佃煮で大阪の業者が利尻昆布を使うなんて常識から外れるようなこと。でも、自然の変化には抗えない。天然の利尻昆布を使うことを決意しました」。

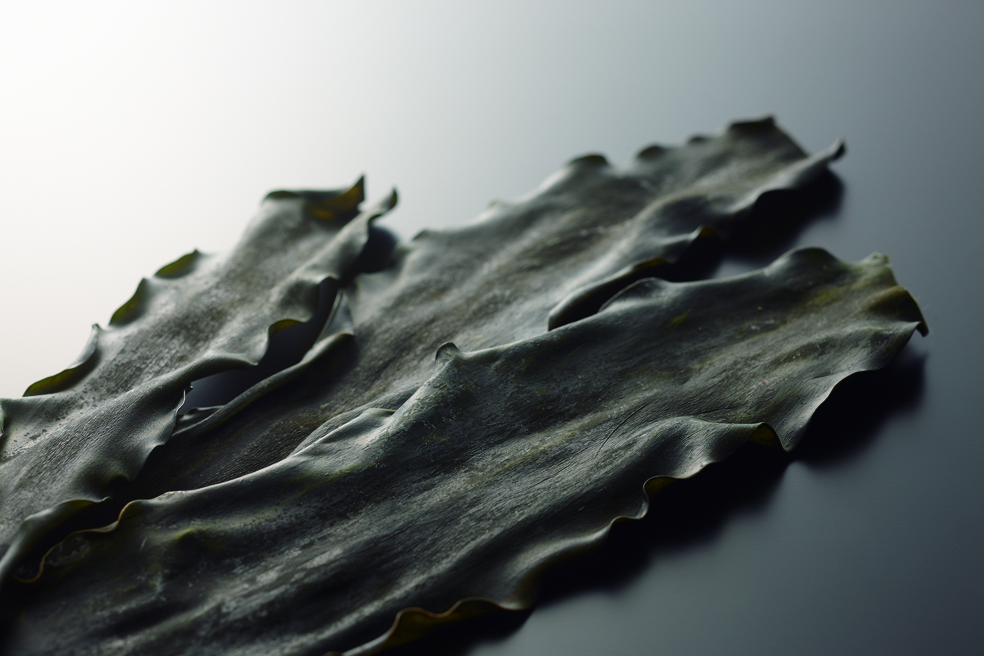

そもそも利尻昆布は硬く、佃煮には向いていない。真昆布に比べサイズが小さく、平面的でないため角切りにもしづらい。利尻昆布はだしを引くことに長け、加工には不向きであることが、京都と大阪で選ばれる昆布に違いが生まれた背景かもしれない。

「利尻昆布の硬さをどうするのか。何度も炊き方を変え、製法を試行錯誤することで、ようやく満足のいく製品に仕上げられました」。

この出来事を機に小山さんは“伝統の味は人の技だけでなく、自然や歴史文化など多様な要素が幾重にも重なり、奇跡的に成り立っている”ことを実感する。「今後、海の環境の変化で利尻昆布もどうなるかはわかりません。今、天然昆布のおいしい佃煮やだしを食べられるのはとても幸せなことなんだと思います」。

そんな奇跡的な幸せを次代にも届けたいという先人たちの思いが連綿と続き、日本の食文化が発展してきた。大切に守り受け継がれてきたものをなんとしても残していきたい。小山さんの想いはさらに強くなった。

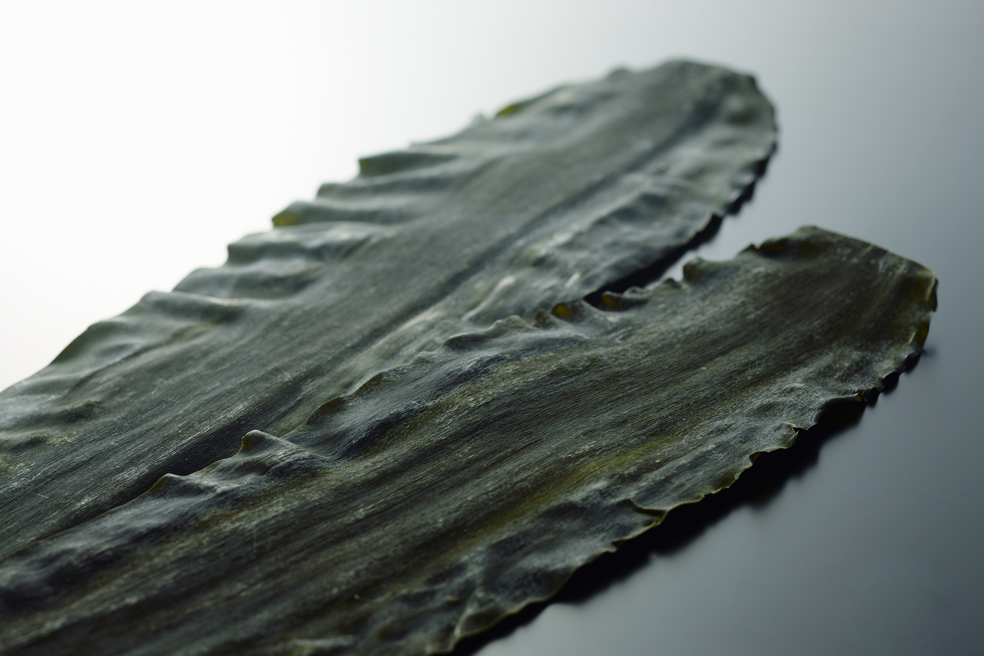

(写真:上が真昆布、下が利尻昆布)

Section 3一般家庭に昆布を忍ばせたい。

そのための新商品を

代々受け継がれてきた味は守られたが、小山さんは胸を撫で下ろすことができなかった。食の多様化によって佃煮を食べる人が減り続けている。佃煮はご飯と一緒に食べることが多いが、ご飯を食べる人すら減少している。さらにコロナ禍が重なり、売上の大部分を占める百貨店の店舗が稼働できず苦境が続いた。会社も食文化も守っていくためには、さらなる一手が求められていた。

そこで小山さんが導き出したのが新商品の「即席にゅうめん」と、それに続く「美鍋」シリーズだった。ご飯を用意しなくても、それだけで食事が完結できるもの。そして昆布が育んだ食文化の魅力を伝えていけるもの。二つの条件から従来の商品規格を越えて、新しい商品を生み出した。いずれも粉末だしや液体だしを使用せず、天然利尻昆布とかつお本枯節で本格だしをとり、小分けにされた調味料やスパイス、薬味などを加えて料理する。本物のだしで味わう料理を誰でも簡単に作れ、楽しむことができる。

「一般の人が自宅で昆布からだしをとって料理をすることはほとんどありません。だから家庭に昆布を忍ばせられるような商品をつくりたいと思いました。若い人が鍋パーティーをする時、もし美鍋があれば、自然とだしを取っていることになります」。その考えから敷居の高さをなくし、気軽に手に取ってもらえるようなパッケージデザインにした。一方で利尻昆布とかつお本枯節はこれ以上ない最高質のものにこだわった。「自身が知らない世界、例えば演劇などで三流の芝居を見ても心を動かされないが、超一流の芝居を見たら多くの人が感動すると思うんです。それと同じように最高級のだしなら誰でも『おいしい』と気づいてくれます。これは長年『だし教室』で参加者の反応をみてきてわかっていました。美鍋を食べて『実際にだしをとったらこんなにおいしいんだ』と知ってほしいです」。

取材時に美鍋のだしを試飲させていただいたが、本当に小山さんの言うような体験を得た。いつも使っている顆粒だしとは別格。その後、自宅で家族と美鍋を味わったが、スープを飲み干すほどおいしかった。「塩分が少なく最後までうまみの効いたきれいなだしを味わえるので『美鍋』と名付けました」という小山さんの言葉が思い出された。

Section 4だし文化を残すためには

啓蒙だけでなく、商品が必要

美鍋にはカレーやトマト、薬膳など全7種類がある。ふだん和食に馴染みがない方でも好みの味を選んで、本格だしを味わうことができる。 ただ、スパイスの効いた味はだしと合うのだろうかと尋ねると、「日本の昆布とかつお節の一番だしは縁の下の力持ち的な役割で主張しすぎないのが特徴です。他の干椎茸のようなクセのあるものだとケンカするが、一番だしはニュートラルなので何にでも合います。特に昆布は植物性のうまみで、それがベースになっているだしは日本特有です。昆布だしはどんなアレンジや食材のうまみが加わってもより良くしてしまうんです」と教えてくれた。そんなことができるものは世界の食のなかでも珍しいという。

「美鍋」や「即席にゅうめん」の商品開発は、小山さんが自宅で行っている。「毎晩、家に帰ってから試作と試食を繰り返してレシピをつくる、そんなことを永遠とやっています」。小山さんは料理が好きだったことから食業界に興味を持ち、酒類メーカーに就職した。25歳の時に結婚した妻が神宗の創業者一族だったことから同社に入社。30歳という若さで社長に就任した。「学校やレストランなどでも料理の勉強をしていたのですが、なかでも『だし』に惹かれ、ずっとその研究を続けてきました。料理人でもない限り、20、30代で『だし』に熱中している人なんていないと思うんです。だからこそ自分にしかできない専門的な領域で勝負できる商品をつくりたいという思いもありました」。

2013年、和食がユネスコの無形文化遺産に登録された。日本の食文化を守ろうという機運が高まる中、小山さんはある大学のだし文化継承をめざす事業で「本物のだしを味わうことは教養である」というメッセージを目にし、違和感を持った。「味わうだけで教養になり、それで食文化が守られていくのか…」。小山さんは定期的に「だし教室」を開いているが、その場で興味を持っても自宅でだしをとる人は少ない。味わうだけでなく「本物の昆布でだしを引く」行為を残していく手立てが必要なのではないかと小山さんは訴える。

「鍋はみんなで集まって調理することも多いので、だしを引くこともひとつの楽しいイベントになる。一般家庭で『昆布からだしを引く文化』を唯一残せるなら、鍋だと思うんです」。啓蒙だけではだし文化を残していくことは難しい。本物のだしを身近にしてくれる“もの”が必ずいる。小山さんは今後もそんな商品をつくり、日本の誇りある食文化を守っていきたいと語る。